私は東京生まれ東京育ちですが、30代で海外に住み、東京に住んだことがない関西の人達と知り合うと、色々とカルチャーショックを受けました。

もちろん日本とインドほどは違わないものの、「意外と日本も広くて違うんだな」と感じました。

私自身が無意識のうちに、いかに東京中心の物の見方をしていたかも実感しました。

この記事では、関東と関西の違いについて価値観や街並みの面で感じたことをご紹介します。

Contents

建前重視の関東と本音重視の関西

関西の人は「関東の人はヨソヨソしくて、本音では何を考えているか分からない」と感じるようですが、関東は関西に対して「初対面から距離感が近くて、人の本音に土足で踏み込んできて迷惑」と感じるようです。

本音で話す大阪と本音を忖度させる京都

秘密のケンミンショーなどで、よく京都人は「腹黒い」と言ってネタにされます。例えば京都人が

と言ったら、それは「ピアノの音がうるさい」が本音なのだそうです。

一方、大阪人は不満があれば「ピアノがうるさい」と本音を直球で伝えるので、大阪人から「ピアノ上手になったね」と言われれば本当に誉められていると受け取って良いそうです。

逆に京都人が本当に誉めたいときは「まぁ聞けない音ではないね」みたいな回りくどい褒め方をするらしいです。

このように、本音を忖度させる京都人と、本音を率直に話す大阪人はよく対比されます。

しかし、東京の私からすると京都と大阪に共通するポイントがありあす。

それは相手の本音を重視しているという点です。

本音よりも建前が大切な関東

大阪人は本音をストレートに話すし、京都人は言葉の裏にある本音を読み取らなければなりませんが、いずれにしても相手の本音が大切です。

これに対して東京では本音よりも建前が大切です。

本音を打ち明けるのはかなり親しくなってからで、職場の付き合いや近所づきあい程度で本音は話しません。

先ほどのピアノの例でいうと、東京であればこのように言うのではないでしょうか?

しかし本音では

と思っているかもしれません。

このように、東京人も京都人と同じく、簡単には本音を言いません。

しかし、京都では言葉の裏を読んで相手の本音を察しなければならないのに対し、東京では相手の本音に踏み込んではいけません。

相手が本音でピアノを上手だと思っているのか?本当にリモート会議があるのか?なんて東京ではどうでも良いのです。

言われた側は

と答えて音量を下げれば、何も問題はありません。

親しくもない相手の本音なんて探りようがありませんので、相手の本音をいちいち気にしていたら東京砂漠では生きていけません。

これが、関西人が東京人のことを冷たくて他人行儀で怖いと感じる理由のようです。

挨拶として褒める東京・挨拶としてディスる大阪

東京の人は初対面同士やビジネスの間柄であれば褒め合います。相手が本音で褒めているかどうかを探ってはいけません。

私は西日本の人から「初対面の東京人から息をするように褒められて、顔から火が出るほど恥ずかしかった」と聞いたことが何度もあります。

東京の人は挨拶代わりに褒めているだけです。大した意味はありません。なぜ他県の人が恥ずかしがるのかも東京人には理解できません。

関西人は、東京人から褒められた時に「何か裏の意図があるのではないか?」などと邪推する必要はなく、「ただの挨拶だ」と思えば大丈夫です。

首都圏には全国から色々な人が集まっていて地域コミュニティも希薄なので、東京ではお互いの内面に踏み込まず適度な距離感を保つことが求められます。

東京人は友達や同僚でも褒め合うのがマナーですが、大阪だとキツい冗談を言えるくらいの関係になるのが親しさの証のようです。

大阪だと、例えば友達のお母さんに初めて会った時に

○○ちゃんのオカン、えらい優しくて礼儀正しいけど、ホンマの親なん?○○ちゃん、実は橋の下で拾われた子とちゃうん?笑

などと冗談を飛ばすのがマナーらしいですが、こんなマナーを東京で発動したら大変なことになります。

○○ちゃんのお母さん、とても優しくて礼儀正しくて、素敵なお母さんだね。羨ましい!

と、それなりに親しい友達同士でも、大阪の人が聞いたら胡散臭すぎて寒気がするほど褒め上げるのが東京人のマナーです。

ちなみに、この「橋の下で拾ってきた子」は関西人には馴染みのある古典的な冗談らしいですが、関西以外の人(関東に限らず)に言うとビックリします。

もし自分の親から『橋の下で拾ってきた子』なんて言われたら、いくら冗談でもさすがにトラウマになるわ。いわゆる毒親だね。

あ~それは定型文みたいなもんやね。でも今時そんな昭和の冗談を言うやつはおらんやろ?

という反応の違いがあります。

調べると、特に関西ローカルの冗談というわけではないようですが、関西でよく流行っていたようです(私調べ)。

話を戻すと、東京人が初対面の相手を褒め殺したからと言って、京都人のように何か裏の意図を探る必要はなく、挨拶として有難く受け取って問題ありません。

本音ではなく社交辞令の可能性もありますが、社交辞令だからと言って裏で何を思っているのかを気にしないのが東京流です。

東京人が本音を打ち明けるのは家族や親友など、本当に親しい間柄だけです。

東京一極集中の関東と京阪神が対等な関西

東京の人は他道府県にケンカを売ったり見下したりすることはなく、ライバルの道府県などもありません。

しかし、他県からやって来た人から一方的に「東京は嫌い」などと言われてしまうので

と本気で不思議に思っています。関西人から

と言われても、全く自覚がないので、「そういうとこ」が一体どういうとこなのか東京人には全く理解できません。なぜそうなってしまうのでしょうか?

関東では「東京が中心」が当たり前

関東では東京が圧倒的に中心です。神奈川、埼玉、千葉は東京のベッドタウンです。

神奈川については

- オシャレな都会の横浜

- 歴史のある鎌倉

- 湘南のビーチ

- 丹沢の山々

- 箱根の温泉

など、海・山・歴史・都市・温泉が全て揃っており、埼玉や千葉に比べれば洗練されたイメージがあります。

しかし神奈川も東京に対抗するほどの力はありません。

首都圏に詳しくない関西の方の中には、東京と横浜の関係を大阪と神戸の関係のように考えている方がいます。

つまり、東京の方がビルが多く都会だけど、横浜の方が東京よりもオシャレで洗練されているというイメージです。

しかし、オシャレな街が少なく下町だらけの大阪とは異なり、東京には銀座や表参道や代官山のようなオシャレなイメージの街もあるので、東京人には「オシャレさで横浜に負けている」という感覚はないです。

なので、関東では無意識に東京中心の発想が染みついています。

例えば、都道府県名を冠せず単に「中央区」と言えば東京都中央区を指し、銀座・日本橋・築地など高級で伝統的な街というイメージがあります。

まかり間違っても埼玉県民や千葉県民が

なんて絶対に言いません(東京の人は埼玉や千葉に中央区があることも知りません)。

東京都中央区は千葉市中央区やさいたま市中央区とは別格です。なぜなら東京だからです。

関東人は「東京は埼玉や千葉とは別格」という感覚を小さい頃から自然と刷り込まれます。

たまに神奈川県民(特に横浜や湘南あたりの人)が「都心なんて行かないね」と言いますが、それでも東京の人と待ち合わせるときは東京都心へ行きます。

東京の人は「横浜は遠いなぁ」と言い、たとえ横浜や湘南の人と会う時でも悪気なくナチュラルに(当然のように)東京都心へ呼びつけます。

「大阪梅田と神戸三宮のどっちで会おうか?」と相談する大阪人とは感覚が違います。

私個人としては、自然豊かな郊外も好きですが、関東にいると「東京都心に近いほど格上」という価値観を根強く感じます。

東日本では「東京が全ての中心」なのが当たり前で、東京に対抗する都市など存在しないので、東京にいると日本全体が「東京が中心で当たり前」との認識を共有していると錯覚します。

例えば「港区女子」という言葉があり、東京都港区と言えば表参道・六本木など金持ちが多いエリアのイメージがあります。

実際には大阪や名古屋にも港区があるのですが、東京のメディアは「港区女子」という言葉を全国放送で発信します。

東京の人達は大阪市港区や名古屋市港区の存在を知りませんし、知っても興味を持ちません。

「港区と言えば東京都港区でしょ?だって東京は別格なんだから」という感覚が垣間見えますが、こういうところが関西人をイライラさせるのだと思います。

私は関西へ行ったとき、関西のテレビでも全国放送で「池袋は埼玉県民の街だ」といった東京のローカルネタがバンバン流れているのを見て驚きました。

東京のそういうところが関西人の鼻につくのかなと感じました。

また秘密のケンミンショーでも東京が扱われることはほぼありません。「東京は日本の標準」であって、標準である東京と各道府県の違いを楽しむという東京目線のコンテンツを全国放送して何とも思わないところに東京っぽさが表れています。

しかし少なくとも東日本では、この東京中心の考え方が比較的すんなり受け入れられているようです。

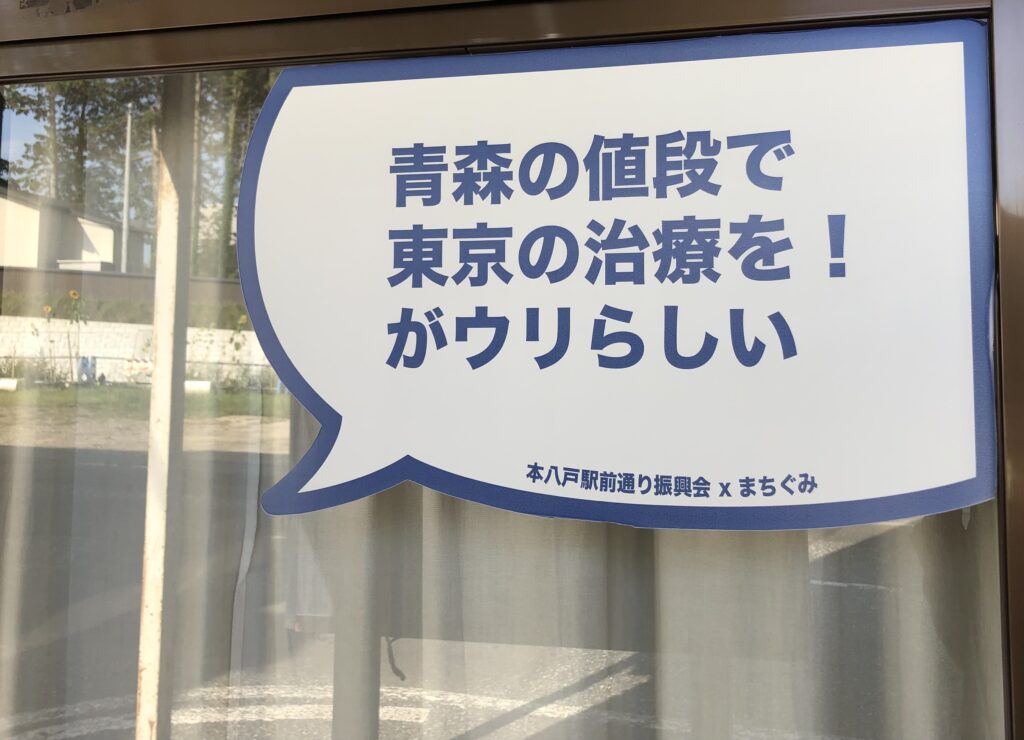

例えば、青森の本八戸に「青森の値段で東京の治療を」と書かれたポスターがありました。

このポスターを作った人は、「青森は安かろう悪かろう」「東京は高品質で値段が高い」というイメージを持っているようです。

つまり、青森を東京と比較して卑下しています。しかもこのポスターはずっと貼ってあるので地元の青森県民もクレームを入れないようです。

さすがに、こんなポスターを西日本で貼ったら反感を買うのではないでしょうか?

例えば、もし京都の街で「京都の値段で東京の治療を!」などと書いてある貼り紙を見つけたら、裏に一体どんな嫌味や本音が隠されているのか気になって眠れなくなりますね。

関西だけでなく、中国・四国や九州でも、ここまで露骨に東京と比較して地元を下げる発想はないのではないでしょうか?

私が他の地方へ行って「東京から来ました」と言った時、東京のことをディスられることは西日本の方が圧倒的に多く、東日本では東京に対して好意的な印象でした。

西日本では「地元が一番」と考える人の割合が多いようで、実際に西日本の方が東日本よりも県庁所在地が発展していて(但し山口県山口市だけは例外です)、西日本は東日本と比べて県外就職率も低いようです(西高東低と言われます)。

例えば、青森の人と話すと「地元の友達の4分の3は東京か仙台に行った」と聞きますが、九州の人と話すと「同級生はみんな地元から離れたがらないんだよね。みんな『九州が一番だ』と言ってる」と聞きます。

実際、北東北の青森駅や盛岡駅の周辺と、南九州の熊本駅や鹿児島中央駅の周辺を散歩して比べると、九州の方が市街地の規模が圧倒的に大きいです。

大阪だけが関西の中心ではない

私が初めて大阪へ行ったとき、東京と大阪の街の作りが似ているので、関西も関東と同じような感じなのだろうと早合点してしまいました。

つまり、関西では大阪が圧倒的な中心で、京都や神戸は大阪のベッドタウンに過ぎず、関西人は大阪環状線の内側を大都会として憧れてるんだろう・・・というイメージです。

ところが、この感覚を関西人に話すと

え?大阪環状線の内側が憧れの対象?どこの星の話?

という反応をされます。

まず京都や神戸の人に言わせると、大阪は人が多くてゴミゴミしてて下品で汚い、京都や神戸は落ち着いていて上品で洗練されているそうです。

大阪の人から「横浜の人は、東京よりも横浜の方が上品だと思っているんでしょう?」と言われたことがあります。

そういう横浜人もいますが、月曜から夜更かしで笑いのネタにされてしまうくらい、「横浜の分際で東京様と張り合うなんて、世間知らずで身分不相応だ」という感覚が東京の側にはあるようです(テレビ番組は常に東京側の視点で放送するので・・・)。

しかも、この神奈川の姿勢には東京都民よりも埼玉県民や千葉県民の方が厳しい視線を向ける印象があります(実際、マツコも千葉出身です)。

なので一般的には、神戸の人が大阪のことを下に見るのと比べると、横浜の人は東京のことを下には見ていないようです。

東京には表参道・南青山・代官山・銀座など、横浜にも負けないオシャレで洗練された街があるのですが、大阪には神戸元町に匹敵するほどの洗練されたオシャレな場所がありません。

心斎橋といえどもオシャレなのは御堂筋沿いだけで、路地を一本入ると激安のドラッグストアが並んでいるので、さすがに神戸の元町には勝てないでしょう。

なので神戸の人は「上品さでは大阪に負けてない」と思うのではないでしょうか?京都人も同じです。

もちろん大阪人は大阪が関西の中で圧倒的な大都会だと自負していますが、それでも京都人や神戸人が大阪のことを上から見ていることも大阪人は知っています。

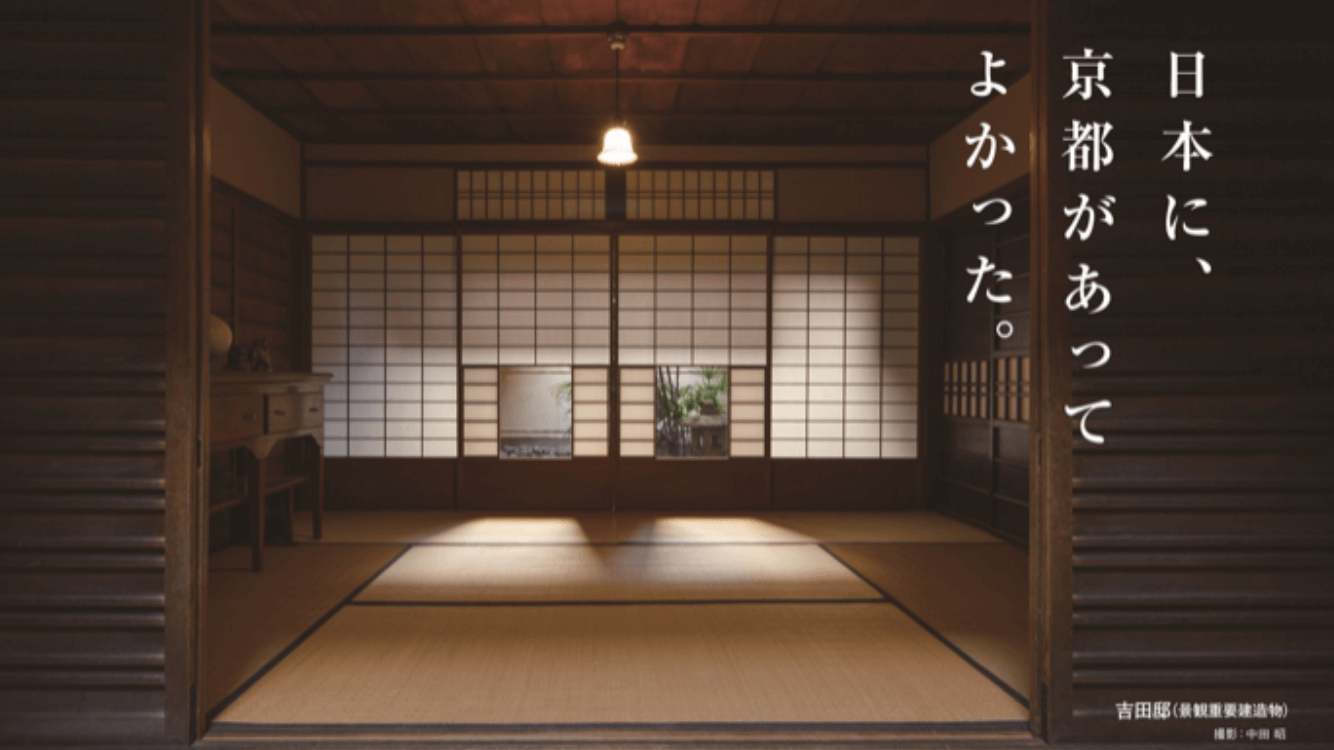

大阪メトロに乗っていると、「日本に京都があって良かった」とか「美は京に極まる」などの鼻につくポスターを目にするので、大阪人は常に京都人の上から目線を感じていますが、大阪人は「京都人の上から目線は治療の余地がないから放っとくしかない」と気にしません。

このように大阪のことを見下している京都と神戸ですが、京都と神戸には違いがあります。

神戸は、大阪のことは見下しているものの、東京のことは見下しません。

神戸は大阪と比べて「オシャレな都会」であることを誇りにしていますが、神戸人は東京のことをオシャレな大都会だと思っているので、その基準だと神戸は東京に勝てないからです。

実際の東京には竹ノ塚や小岩、蒲田など、大阪でいう西成・寝屋川・尼崎と似たようなゴチャゴチャした街もたくさんあります。

本当の東京は(神戸人が見下している)大阪に似ているのですが、関西では東京にディープな下町があることは殆ど知られていません。

関西の人を東京案内をすると「東京にもこんなにゴミゴミした場所があるんだ?!まるで大阪みたいだね。東京には高層ビルしかないのかと思ってた!」と驚かれます。

東京には頭が上がらない神戸に対して、京都は大阪だけでなく東京のこともナチュラルに下に見ていて、「京都は伝統と格式に裏打ちされた洗練された都会だが、東京はゴチャゴチャした田舎者が集まって都会ぶっているだけだ」という感覚を持っているようです。

しかし、東京で見かける京都のポスターは「日本に京都があって良かった」ではなく「そうだ、京都行こう」なので、東京人は東京が京都から見下されていることをあまり知りません。

なので東京人は「東京が日本のトップであることに疑問を持っている日本人は誰もいない」と勘違いしてしまうようです。

このように、東京の圧倒的優位に誰も異議を唱えない関東に対して、関西は京阪神の立場が対等で横並びという印象です。

横浜は東京のベッドタウンですが、京都や神戸は決して大阪のベッドタウンではありません。

例えば、大阪と京都の中間点である高槻や茨木の人に話を聞くと、「大阪梅田で遊ぶ派」と「京都河原町で遊ぶ派」に分かれるそうです。

同様に、大阪と神戸の中間点である伊丹の人に話を聞くと、「大阪梅田で遊ぶ派」と「神戸三宮で遊ぶ派」に分かれるそうです。

このように、京都や神戸は大阪とは別の都市圏を形成していることが分かります。

一方、東京と千葉市の中間地点である船橋市民が「東京で遊ぶ派と千葉で遊ぶ派に分かれる」とか、東京とさいたま市の中間地点である川口市民が「東京派と大宮派で分かれる」なんて話は聞いたことがありません。

東京と横浜の中間地点である蒲田や武蔵小杉の人なら横浜へ遊びに行くと思いますが、それでも東京へは行きます。

それどころか、横浜よりも遥か遠くの平塚や小田原に住んでいる人達ですら東京都心へ通勤や遊びに来ます。

ここからも、横浜は東京と対抗するほどの都市圏を形成しておらず、神奈川・千葉・埼玉の一都三県全体が東京の都市圏であることが分かります。

東京人は意図的に他道府県を見下しているのではなく、東京にいると東京以外の情報が入ってこないので、知らない間に東京中心の考え方をしてしまうのです。

乱暴にまとめると

京都人:京都が日本で一番美しいと思っている

東京人:東京以外のことを知らない(関心が薄い)

ということだと思います。

「京都・奈良」で括る関東人と「京阪神」で括る関西人

全国的に京都・奈良はセットで「古都」として括られます。

京都と奈良を一緒に修学旅行で回る学校が多いことも影響しているかもしれません。

しかし、この京都と奈良を一括りにする扱い方に関西人は衝撃を受けるようです。なぜなら京都は都会で奈良は田舎だからです。

関東人にとって京都は観光地の一つ

毎年「都道府県魅力度ランキング」という調査が行われていますが、1~6位はほぼ固定です。

| 順位 | 都道府県名 |

| 1 | 北海道 |

| 2 | 京都府 |

| 3 | 沖縄県 |

| 4 | 東京都 |

| 5 | 大阪府 |

| 6 | 神奈川県 |

奈良が8位前後にあり、神戸のある兵庫県は奈良よりも下です。

これが何を意味しているかというと、都道府県魅力度ランキングは観光の魅力度ランキングであって、ビジネスなどの魅力度ランキングではないということです。

就職の魅力度でいったら北海道や沖縄よりも大阪や名古屋、福岡が上になるはずです。

つまり、京都は北海道や沖縄と似たような観光地の1つであって、決して京都が都会であると認識されているわけではありません。

歴史の長さで言えば東京は京都の足元にも及ばず、伝統と格式において東京が負けていることは何も異論はありませんが、その観点で言うと奈良は京都よりも更に先輩です。

なので、東京の人は「京都・奈良」を古都として一括りにして考えるのです。

関東の人は京都に都会さは求めておらず、歴史に興味があって京都へ行くので、「京都も歴史がある、奈良はもっと歴史がある」という感覚になります。従って、関東の人は奈良に対して良いイメージを持っています。

都会と言えば東京・大阪・名古屋であって、京都に対しては「歴史や伝統はあるけど、明治以降の京都は都会というよりただの地方都市でしょ」という感覚です。

東京人の京都に対する印象は、京都人の奈良に対する印象と似ているかも知れません。

東京の基準で「大都会」とは山手線のターミナル駅ですが、関西で山手線のターミナルに匹敵する街は大阪の梅田と難波だけです。

京都の四条河原町は、東京の基準では大都会というほどではありません。

文化面にしても、茶道や懐石料理など伝統的な日本文化の中心は京都かも知れませんが、秋葉原のオタクカルチャーや渋谷・原宿の若者カルチャーなど、現代の日本文化の発信地は東京だと東京人は自負しているため、京都はあくまでも「昔の都」という位置づけです。

実際の京都は、京都大学や同志社大学を始めとする多くの大学を有する学問の街で、京セラを始めとする企業も多く、京都アニメーションもあるなど、現役で日本文化を担っている都市です(京都人に言わせると「ただ古いだけの奈良とは違います」)。

しかし、東京の人はそういった現在の京都の側面を殆ど知りません。

一方の奈良に関しては、関東の人は修学旅行以外で奈良へ行くことが殆どないので、奈良がどれくらい田舎なのか知りません。私は「大阪の隣にあるので、埼玉や千葉と同じくらいかな?」と思っていました。

しかし実際に奈良へ行くと、関東で言えば栃木の宇都宮と同じか、宇都宮より少し小さいくらいの規模で、あまりにも都市の規模が小さかったので驚きました。

逆に京都は、関西に長期滞在すると大都会だと感じます。梅田・難波・四条河原町・三宮は関西の他の駅と比べるととても規模が大きいです。

東京の人は京都のことをそこまで都会と思っておらず、奈良のことをそこまで田舎と思っていないため、「京都・奈良」とセットで考えがちなのではないでしょうか。

京都人にとって京都は古都ではなく現役の首都

京都を英語で言うと、京=Capital、都=Cityなので、京都とは「首都」という意味です。

京都(Capital City)以外にも都(City)はあって、例えば奈良は「南都」と呼ばれていました。

東京は「East Capital」という意味ですが、字面だけ読むと今でも日本の首都は京都で、東京は「京都の東にある仮の首都」という印象を受けます。

実際に京都にはそのような意識の人達がいて、今でも現役の首都である京都へ天皇陛下が帰ってくるのを待っているようです。

確かに京都御所へ行くと、本当に天皇の住まいという雰囲気があります。武士の城であった江戸城に天皇が住んでいるのは違和感があります。

京都人の感覚では、京都は奈良のように単に古い建物がある昔の街ではなく、今でも懐石料理や花街など日本の伝統文化を残していて、京都大学を始めとする大学も多数あり、京都アニメーションや京セラ、村田製作所など有名な企業も多数ある現役の都会です。

京都は景観規制で建物を高く建てられないため、東京や大阪のように高層ビルが乱立する光景ではなく、東京から行くと「地方都市だなぁ」と感じてしまうのは否めません。

しかし京都人からすると「東京の人は表面的な街並みや建物でしか判断できず、京都の奥深さを理解していない」となります。

私は京都が好きなので昔からよく行くのですが、お店や観光地などで

お客さんはどちらから上って来たんですか?

と聞かれたことが3回ほどありました。

実際には私は東京から下りの新幹線に乗って来たわけですが、東京の人も「いつ上京したんですか?」などと普通に言うので、それと同じ感覚なのだと思います。

東京出身の私は東京が上だと無意識に思い込んでいたので、京都の人から「どちらから上って来たんですか?」と言われて違和感を覚えたのだと思います。

実は今でも京都は日本の首都だった

京都の方から

という話を聞いたことがあります。私は日本の首都は東京だと思いこんで育ってきたので、京都の人がジョークを言っているのかと思いました。

しかし京都の人がとても真剣に話していたのでジョークとも思えず改めて調べたところ、確かに京都の人が言う通り日本の首都が東京だとは決まっておらず、京都も首都だという解釈は成立します。

794年に桓武天皇が平安遷都の詔を発して首都が奈良の平城京から京都の平安京へ移りましたが、それから1200年以上、正式な遷都は行われていません(半年間の福原京を除く)。

東京奠都(とうきょうてんと)は、明治維新のとき江戸が東京とされ、都として定められたこと。京都との東西両京としたうえで、慶応4年7月17日(1868年9月3日)に江戸が東京と改称され、同年9月に元号が明治に改められ、同年10月13日に天皇が東京に入り、明治2年(1869年)に政府が京都から東京に移された。

「遷都」というのは「都を移す」という意味ですが、「奠都」というのは「都を置く」という意味です。

都を置くだけなので、古い都(京都)も都のままです。

東の都である東京に対して京都を西の都とし、「東西両京」という呼び方があったそうです。

長野県松本市にある旧開智学校という博物館へ行った時、明治時代の小学校の教科書が展示されていましたが、その教科書に記載されていた算数の問題に

「東西両京は約400Km離れている。時速40Kmの汽車では何時間かかるか」

といった問題がありました。(「東西両京」という単語以外はうる覚えなので、全然違う問題だったかもしれません・・・)

明治時代に作成された鉄道唱歌の東海道編にも

ここは桓武のみかどより 千有余年の都の地 今も雲井の空たかく あふぐ清涼紫宸殿

鉄道唱歌東海道編

という歌詞があり、京都が「(今も現役の)都の地」として歌われています。

これらの事例から、少なくとも戦前までは「京都も日本の首都」という意識が日本全国で広く共有されていたのではないかと感じます。

京都以外の人はそんな経緯は忘れてしまい、令和現在では多くの日本人が日本の首都を東京だと考えているようです。

しかし京都の人は東京奠都の経緯を忘れていません。

- 京都御所こそが今でも天皇の本当の住まいで、東京の皇居は仮住まい

- 京都は今でも日本の首都

という話を、京都人から耳にタコができるほど聞かされきましたが、京都人の認識の方が正しいようです。

神戸を低く見る関東人と奈良を低く見る関西人

以前ケンミンショーで、東京の銀座で「三都物語の『三都』はどこを指すと思いますか?」とインタビューをしたら、多くの人が

と回答し、関西出身のタレントが全員ショックを受けていました。

私も高校までは関西の中心と言えば「京都・大阪・奈良」だと思っていましたが、実際の三都物語は京都・大阪・神戸です。

高校の頃まで、私が京都・大阪・奈良・神戸に対して漠然と抱いていたイメージは

大阪>京都=奈良>神戸

でした。ところが実際に関西の人と接すると、その認識は全くの誤りだということが分かりました。関西の方と接して感じた私の感覚は以下の通りです。

| 京都の感覚 | 京都>神戸>…>大阪>奈良 |

| 神戸の感覚 | 神戸=京都>大阪>奈良 |

| 大阪の感覚 | 大阪>神戸=京都>奈良 |

| 奈良の感覚 | 大阪=神戸=京都>奈良 |

※違っていたらご指摘ください。

いずれにしても、神戸の地位が高く、奈良の地位が低いということが非常に意外でした。

大学の時に何度か関西へ行き、奈良の交通が比較的不便な一方で、神戸は京都や大阪からのアクセスも非常に良く発展していることを知り、初めて事情を理解しました。

なぜこのような誤解が違いが生じるのかについて考えたところ、理由は2つあります。

- 理由1:歴史の浅い東京にとって、京都と奈良は憧れ

歴史の面では東京は京都・奈良にはかないません。日本の歴史や文化という面では京都・奈良に憧れを抱いている人も多いと思います。

修学旅行などでは京都と奈良をセットで回ることが多く、「京都=奈良」というイメージが強いのではないかと思います。

- 理由2:「東京>横浜=神戸」という感覚

大阪の人と話すと、大阪の人は神戸に対してオシャレなイメージを持っていると感じました。一方、前述の通り東京都民はそこまで横浜に興味がありません。

従って、東京都民は必然的に神戸に対しても横浜同様にそこまで興味がなく、奈良の方が神戸より格上という感覚になるのではないかと考えています。

県民性をもっと知りたい方へ

日本は均質だと言われますが、実際は都道府県毎に色々な価値観や文化があり、日本国内でもカルチャーショックを受けることは多いです。

日本の県民性の違いを楽しみたい方には、県民性マンガ「うちのトコでは」がオススメです。

各47都道府県がキャラクター化されており、「あーそうそう、そういうとこある」と共感するご当地ネタが盛りだくさんで楽しめます。